黨和國家高度重視發(fā)揮博物館青少年教育功能�,出臺了一系列政策措施�,推動中小學生利用博物館資源開展學習,促進博物館與學校校本課程有機結合�,取得顯著成效�����。東莞外國語學校初中歷史科組全面貫徹實施黨和國家的教育方針政策���,積極與東莞市博物館建立長期穩(wěn)定的合作關系��,充分利用博物館課程資源開展教育教學工作�����。東莞市博物館于2022年12月31日至2023年4月9日舉辦開展“神秘古蜀國�����,理解三星堆”特展活動���。2023年3月15日����,莞外初中歷史科組與生物科組利用選修課活動時間組織學生到東莞市博物館參觀學習��。

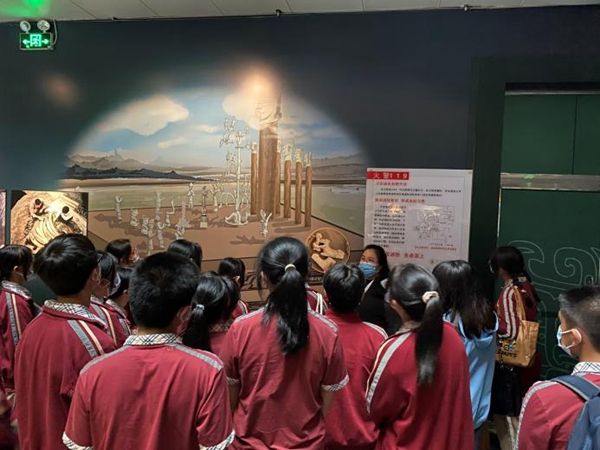

展覽從古蜀國的“歷史背景”���、“蜀祭”��、“文明的延續(xù)”三個部分呈現了神秘古蜀之光——三星堆�����。東莞市博物館講解員謝佩芝老師首先從甲骨文“蜀”的字形分析開始���,引導同學推測“蠶叢”身份及其“縱目”特征��,聯系“青銅縱目面具”���,從祭祀者與受祭人的“載體”出發(fā),指出了古蜀國祭祀儀式中的精神內核�,為參觀學生全面梳理了整個展覽的內容。

(東莞博物館謝佩芝老師為莞外學生講解展覽文物)

一眼穿越三千年����。“青銅鼓目面具”、“青銅神樹(建木)”�����、“青銅縱目面具”����、“青銅大立人”等出土文物,將古蜀國的歷史長卷展現在同學們面前�����。造型奇特�����、制作精美��,表現出濃厚而神秘的宗教文化色彩�����,極具民族特色和地域特征的展品讓學生震撼之余�,也引發(fā)了學生對古蜀國文明的無限遐想。

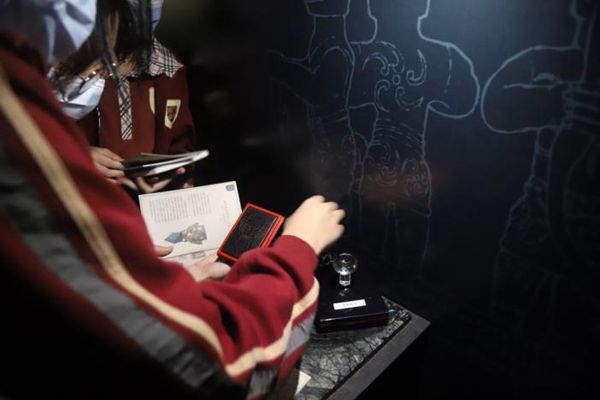

在謝佩芝老師的精彩講解之后����,同學們結合東莞博物館的原創(chuàng)學習任務單“大眼仔的奇幻之旅”,在博物館內開展“尋寶集章”活動��。學習任務單精選了三星堆遺址中部分標志性的出土文物圖片���,同學們在沉浸式的“尋寶集章”活動中���,加深了對三星堆遺址標志性青銅器物的認識,進一步強化了對七年級上冊《青銅器與甲骨文》一課青銅器“高超工藝”的理解���,博物館文物展覽資源與教科書資源的相互印證�����,實現了博物館資源與課堂教學的深度融合��。

學生感悟:

801班張穎怡:在星期三選修課時間����,我們去了東莞博物館參觀。在博物館指導老師的帶領下,同學們開啟了“大眼仔的奇妙之旅”����。揭開幕布,呈現在我們眼前的是一個栩栩如生的青銅縱目面具,只有親臨其境,才能體會到文物的震撼�����!兩只凸出的眼睛炯炯有神�����,它的耳朵如《西游記》里的“順風耳”��。超現實的造型使得這尊造像顯得威凜八方,其神秘靜穆�,威嚴正大,給人以強烈的威懾感���。講解員謝老師說它應是古蜀人的祖先神造像。真是太奇妙了!后面的時間便是給我們開展集章活動,博物館的各個角落都有蓋章點�����,每個印章都印得非常精致逼真���,我們一邊學習一邊集章��,充滿樂趣��。這此旅館旅程非常開心�,收獲頗多��!

804班劉彥桐:有一種美�����,跨越千年��,雖飽經風雨,依舊讓人沉醉���。這就是穿越千年的文化遺產:三星堆���。今天歷史老師們帶我們參觀了東莞博物館的三星堆文物后,我感到十分的震撼!上古時期人們的智慧,在一個個面具頭像中體現了出來���。三星堆中的青銅神樹和青銅人面具��,令我印象深刻���,真是百聞不如一見。站在數千年的“世界樹”面前�,慢慢欣賞,它的腳下似乎就是宇宙的中心�,像是一個極有吸引力的磁場中心。博物館展現了古蜀人祭祀場面��,結合老師生動地講解��,我了解到了其中特定的功能和文化意義���,學到了許多平時在教室里學不到的東西��,十分有趣���。走進文物���,走進歷史,去見證���,去了解歷史,我的收獲非常大�����,希望可以多舉行這樣的活動�����。

804班王恩琪:幾千年的古蜀國�,如同云隱中的月亮,怎么也看不透����,留下的只是一片又一片謎一樣的土地,將這段傳奇深深埋藏�����,但沉積巖終究掩不住燦爛的古蜀文明。通過這次博物館之行�����,蜀祭之盛���,猶在眼前���,從神樹到青銅人面具,古蜀先民用目光丈量天地�,用青銅描摹神衹,透過那雙眼睛,我仿佛與三千年前的他們對視�。巴蜀文明噴薄而發(fā),閃顯出燦爛而耀眼的光芒,照亮了神州大地���。

807班汪梓祺:三星堆����,一段神秘的歷史����,一塊神奇的土地���,在這片大地上,蘊含著古蜀文化的奧秘�,收藏著古蜀文化的足跡,三星堆在漫長的華夏文明中開辟出屬于自己的文化����。讀萬卷書,行萬里路���。在老師們的組織下�,我們參觀了東莞博物館三星堆“神秘古蜀國���,理解三星堆”的主題活動。一次參觀就是一場洗禮��,通過指導老師的講解����,我對三星堆文物有了更深刻的理解,被古蜀人民的智慧折服��,被神秘的三星堆文明吸引���。展廳內的青銅器綻放出獨特的魅力�,蘊含著豐富的文化和歷史信息,等待著我們去探索�、發(fā)現。此次博物館之行�����,豐富了知識�����,開闊了視野����,讓我更愛歷史!

撰稿:黃映航

編輯:楊笛

初審:張宏杰���、黃慕娜

復審:梅淑萍�����、汪麗麗

終審:蔡俊寧